L’antibiorésistance : un danger invisible

L’antibiorésistance est la capacité d’une bactérie à résister à l’action d’un antibiotique.

Les antibiotiques sont des médicaments qui tuent ou bloquent la croissance des bactéries.

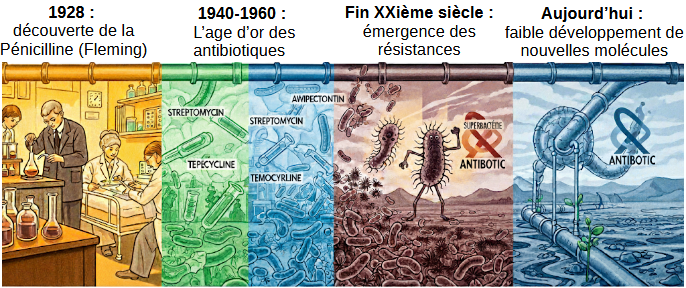

Leur découverte, finalement assez récente, a révolutionné la médecine au XXᵉ siècle : grâce à eux, des maladies autrefois mortelles sont devenues traitables (pneumonies, infections de plaies, septicémies…).

Mais les bactéries sont rusées : lorsqu’elles sont exposées trop souvent aux antibiotiques, certaines apprennent à résister. On parle alors d’antibiorésistance : les antibiotiques ne fonctionnent plus, ou moins bien.

Pourquoi est-ce grave ?

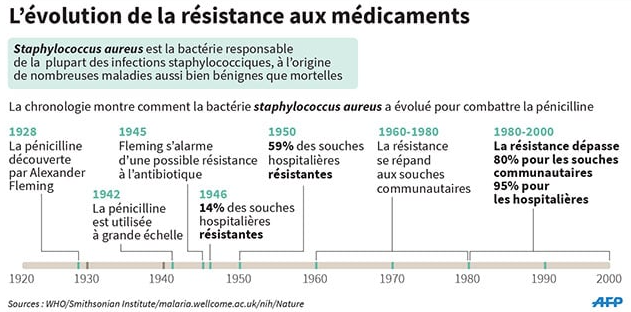

Vous connaissez probablement le staphylocoque doré (staphylococcus aureus), cette bactérie dont le nom fait souvent peur.

Ce n’est pas en soi un “super microbe” : c’est une bactérie assez courante, que l’on retrouve même parfois naturellement sur la peau ou dans le nez sans provoquer de maladie.

Le vrai problème vient quand certaines souches deviennent résistantes aux antibiotiques. Dans ce cas, les traitements habituels ne fonctionnent plus, et une infection qui pourrait être simple à soigner devient beaucoup plus difficile à traiter.

Autrement dit, ce n’est pas tant le germe lui-même qui est exceptionnellement dangereux, mais le fait qu’il ait appris à résister aux médicaments que nous utilisons contre lui.

Il est essentiel de comprendre que le problème n’est pas que VOUS devenez résistant aux antibiotiques. C’est la bactérie qui le devient.

Dans la mesure où nous partageons tous les mêmes environnements et les mêmes microbes, les bactéries résistantes qui apparaissent à un endroit peuvent facilement se propager et nous concerner tous.

Chaque année, l’antibiorésistance tue plus de 35 000 personnes en Europe, dont plus de 5 000 en France (source : European Centre for Disease Prevention and Control, 2022).

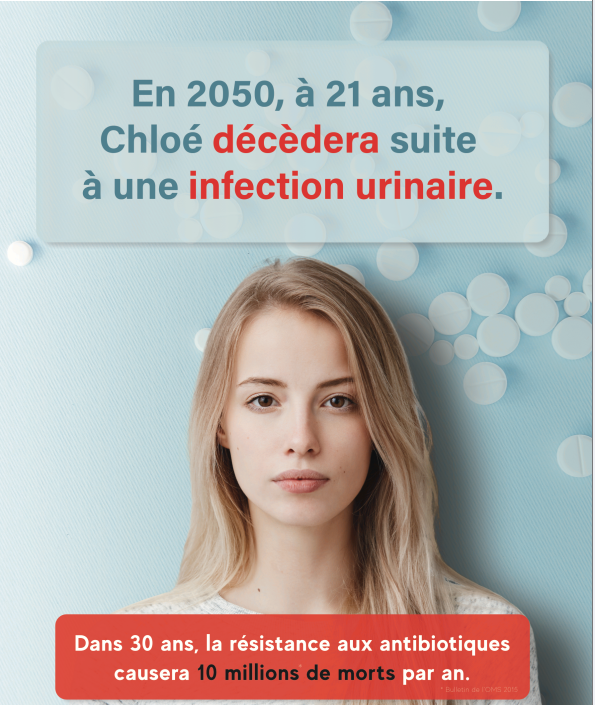

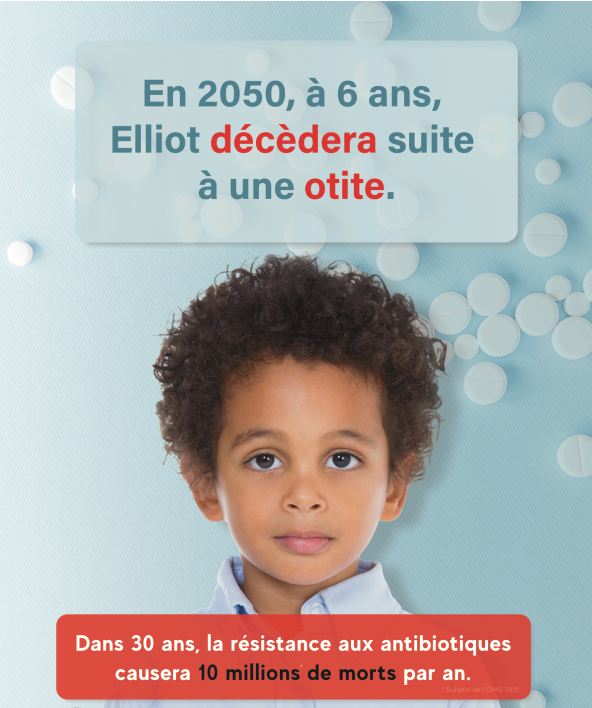

Si rien ne change, les infections simples (comme celles de la peau ou de la vessie) redeviendront potentiellement mortelles, car les antibiotiques ne fonctionneront plus.

On estime qu’en 2050, cela pourrait devenir la première cause de mortalité dans le monde, devant le cancer (rapport O’Neill, 2016).

Ce phénomène menace tout le monde : enfants, adultes, personnes âgées, et rend les opérations ou traitements médicaux risqués.

Ce qui semble aujourd’hui alarmiste voire impensable sur ces affiches de sensibilisation faites en 2021 par des étudiants en pharmacie et en médecine pourrait devenir réalité dans les années à venir

Comment les bactéries deviennent résistantes ?

Les bactéries sont des micro-organismes qui vivent partout et qui possèdent des astuces pour survivre et s’adapter.

Division rapide

Les bactéries se multiplient très vite : certaines peuvent doubler leur nombre toutes les 20 minutes. Cette croissance rapide explique pourquoi les infections peuvent s’aggraver rapidement.

La protection : la paroi

La paroi bactérienne agit comme une armure qui protège la bactérie du milieu extérieur. Certaines parois sont plus épaisses, d’autres plus fines, ce qui influence la sensibilité aux antibiotiques.

Les biofilms

Les bactéries peuvent se rassembler et produire une sorte de “gel” collant, appelé biofilm, qui forme un bouclier. Exemples : la plaque dentaire ou le tartre sur les dents. Dans un biofilm, elles sont plus résistantes aux médicaments.

La communication (quorum sensing)

Les bactéries “discutent” entre elles à l’aide de molécules chimiques : elles se transmettent des messages pour savoir quand il faut coopérer et devenir plus fortes. Par exemple pour former un biofilm ou déclencher une infection.

L’échange de gènes

Les bactéries peuvent s’échanger des morceaux de leurs “modes d’emploi” (ADN) via des ponts microscopiques ou des nanotubes. C’est ainsi qu’elles se partagent la résistance aux antibiotiques.

Causes principales de l’augmentation des résistances

Causes principales de l’augmentation des résistances

Surconsommation et prescriptions inadaptées

Utiliser trop souvent ou à mauvais escient les antibiotiques (pour des infections virales, prescriptions sans indication claire, non-respect de la durée) favorise la sélection de bactéries résistantes. Plus les bactéries sont exposées aux antibiotiques, plus elles développent et transmettent leur résistance.

L’utilisation massive des antibiotiques après la Seconde Guerre mondiale, favorisée par l’arrivée de la production industrielle, est un exemple flagrant de la forte « pression de sélection » exercée sur les bactéries.

Cette utilisation massive a permis de sauver des millions de vies mais a aussi accéléré la fin de ce qu’on appelle « l’âge d’or » des antibiotiques. Des bactéries multirésistantes ont émergé rapidement, rendant certaines infections difficiles voire impossibles à traiter.

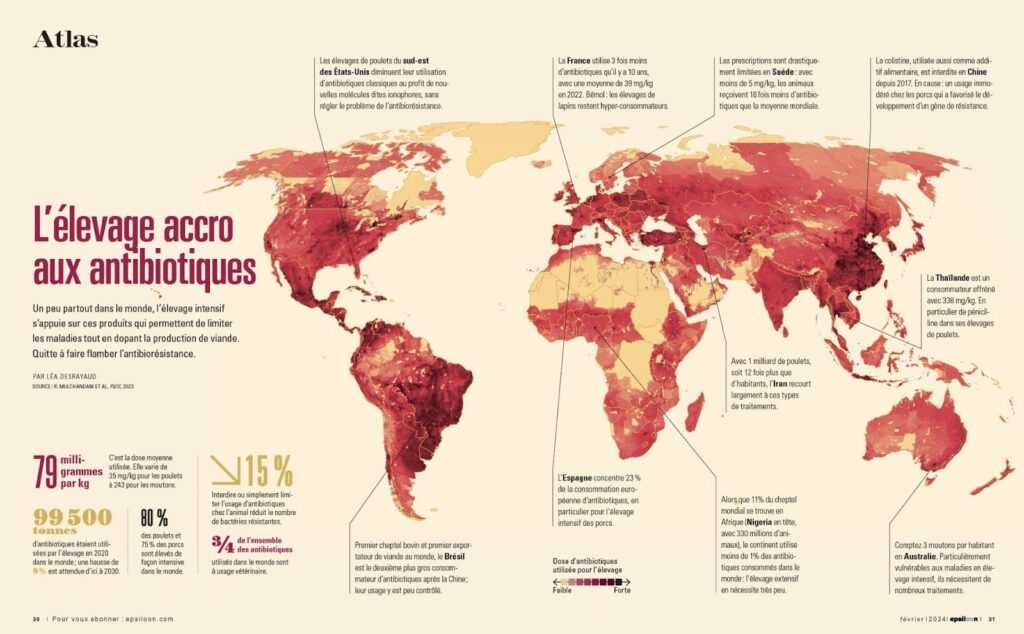

Utilisation vétérinaire et agricole

Le recours massif aux antibiotiques dans l’élevage animal, notamment comme facteurs de croissance, interdit en Europe mais toujours pratiqué ailleurs, contribue à la sélection de bactéries résistantes qui peuvent passer à l’homme par la chaîne alimentaire.

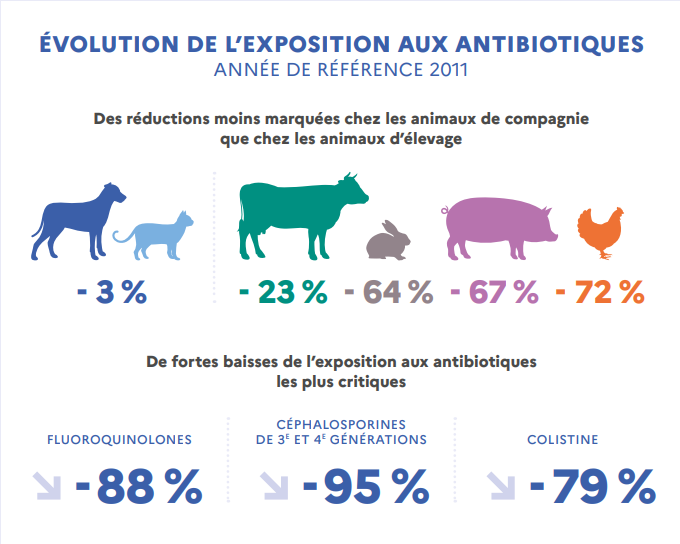

On note tout de même une très nette diminution de la vente d’antibiotiques à usage vétérinaire en Europe et en particulier en France avec une baisse de plus de 40 % ces 10 dernières années.

Diffusion environnementale

Les résidus d’antibiotiques et de désinfectants, rejetés dans les eaux usées et l’environnement, créent une « pression de sélection » qui accélère l’apparition et la propagation des bactéries résistantes, même loin des hôpitaux ou des fermes.

Transmission mondiale accrue

La mobilité accrue des personnes, des animaux et des marchandises favorise la diffusion internationale des bactéries résistantes et de leurs gènes, rendant le phénomène global et difficile à contrôler.

Déclin des découvertes

L’histoire récente a vu la baisse marquée du développement de nouveaux antibiotiques.

Presque tous les antibiotiques approuvés depuis 1980 appartiennent à des familles déjà connues, avec seulement de petites modifications chimiques, ce qui limite leur intérêt.

Entre 1987 et 2017 il n’y a pas eu de nouvelle famille d’antibiotiques mise sur le marché.

Les raisons sont multiples :

- Scientifiques : découvrir de nouvelles molécules efficaces est devenu très complexe, la recherche s’étale sur 10 à 15 ans alors que les bactéries développent rapidement des résistances

- Économiques : Un antibiotique se prescrit généralement sur une courte durée, à bas prix, et les nouveaux produits sont réservés aux cas graves pour limiter les résistances. Les grands laboratoires se sont donc largement retirés du secteur

- Contraintes de santé publique : la réglementation impose des essais cliniques lourds pour démontrer l’efficacité et la sécurité. La tendance est plutôt d’encourager un usage très prudent des nouveaux antibiotiques pour préserver leur efficacité

Les enjeux

L’antibiorésistance progresse donc du fait de nos comportements, tant médicaux qu’environnementaux. Les risques qu’elle représente nécessitent des efforts collectifs pour diminuer l’usage inutile des antibiotiques et limiter leur rejet dans la nature.

La lutte contre l’antibiorésistance mobilise aujourd’hui une approche globale appelée « Une seule santé » qui lie la santé humaine, animale et environnementale de manière coordonnée.

Une enquête DREES 2022 auprès des médecins généralistes révèle que près de 53% des généralistes déclarent être confrontés à l’antibiorésistance dans leurs pratiques récentes. La pression des patients pour obtenir des antibiotiques inutiles demeure très forte. Si les médecins se disent largement convaincus de leur rôle à jouer, une proportion non négligeable avoue céder et faire des prescriptions par obligation : peur médico-légale, refus de soins, demandes insistantes… ce qui souligne les difficultés concrètes de mise en place du bon usage au quotidien.

Des outils disponibles pour un usage raisonné des antibiotiques :

- Les campagnes de sensibilisation du grand public, tout le monde se souvient du “Les antibiotiques c’est pas automatique” de 2002

- Le développement de test de diagnostic rapide : angine, cystite désormais disponibles également en pharmacie

- Les recommandations régulièrement actualisées par les sociétés savantes sur l’utilisation la posologie et la durée des traitement

Que faire pour chacun d’entre nous ?

Résister aux idées reçues

❌ “Je prends des antibiotiques pour la grippe.”

→ Faux ! La grippe et la majorité des rhumes et des bronchites sont dus à des virus. Or, les antibiotiques ne marchent que contre les bactéries.

❌ “Je peux arrêter mon antibiotique dès que je me sens mieux.”

→ Mauvaise idée ! Cela laisse des bactéries survivre et favorise leur résistance.

❌ “Un petit reste d’antibiotiques, je peux le réutiliser plus tard.”

→ Non : chaque infection est différente, et l’automédication est dangereuse.

Adopter quelques règles simples

💊 Prendre des antibiotiques uniquement s’ ils sont prescrits par un professionnel de santé.

⌛ Respecter la durée du traitement même si l’on va mieux.

🧼 Prévenir les infections par de simples gestes : lavage des mains, vaccination, hygiène alimentaire.

👩⚕️ Ne jamais partager ou réutiliser des antibiotiques sans avis médical. 🌳 Soutenir la lutte contre l’usage excessif des antibiotiques en agriculture et dans l’environnement. Ramener ses médicaments non utilisés chez son pharmacien.

Un enjeu collectif, une responsabilité partagée

L’antibiorésistance n’est pas qu’un mot compliqué de médecin : c’est un enjeu de santé majeur. Nos comportements d’aujourd’hui conditionnent l’efficacité des antibiotiques pour soigner les infections de demain.

Auteur : Dr Ronan Rumeau. Novembre 2025

Sources

- Ameli. « Le bon traitement, c’est pas forcément un médicament ». 2025

- Sante.fr Antibiomalin : pour savoir comment bien utiliser les antibiotiques

- Organisation Mondiale de la Santé. Résistances au microbiens. 2021

- ANSES. Suivi des ventes d’antimicrobiens vétérinaires

- HAS. Choix et durées d’antibiothérapie préconisées dans les infections bactériennes courantes

- Santé publique France. Prévention de la résistance aux antibiotiques : une démarche « une seule santé ». 2024

- DRESS. Un médecin généraliste sur deux est confronté à des problèmes d’antibiorésistance. 2022

- ARS. L’antibiorésistance : sensibiliser sur le bon usage des antibiotiques. 2024